在当今全球化的经济环境中,国际贸易的每一个细微变化都可能对各国产生深远的影响,美国对中国部分商品加征关税的举措引发了广泛关注,其中涉及农产品领域的调整尤为引人注目,面对这一国际经贸摩擦的新动向,不少民众开始担忧:美加征关税是否会威胁到中国的粮食供应安全?对此,多位专家表示,尽管关税调整会带来一定影响,但中国粮食供应的基本面依然稳固,无需过度恐慌。

关税调整的背景与动因

关税,作为国际贸易中的重要调节工具,其调整往往与国家的经济战略、外交政策以及国内产业发展需求紧密相关,近年来,中美之间的经贸关系经历了诸多波折,双方在关税、市场准入、知识产权保护等领域展开了多轮磋商与博弈,此次美国对中国部分农产品加征关税,既是其贸易保护主义政策的一种体现,也是对中美经贸摩擦持续升级的一种回应。

加拿大作为中国的另一重要贸易伙伴,其农产品在中国市场上也占据了一定的份额,由于种种原因,加拿大对中国的出口也面临了一些挑战,在此背景下,中国对原产于美国和加拿大的部分农产品加征关税,既是对美加两国关税壁垒的防守反击,也是维护国内农业产业安全和粮食安全的重要举措。

关税调整对中国粮食供应的影响

(一)短期影响:价格波动与市场调整

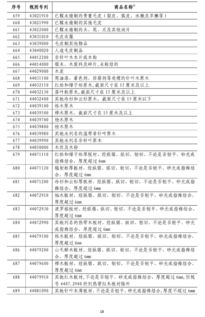

关税调整的直接后果是进口农产品价格的上涨,以美国为例,中国对其小麦、玉米加征15%关税,对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、乳制品加征10%关税,这意味着,这些农产品的进口成本将显著增加,进而可能导致国内市场价格的波动。

值得注意的是,这种价格波动并非不可控,中国作为世界粮食进口大国,拥有庞大的市场规模和较强的议价能力,通过多元化进口渠道和灵活的采购策略,中国可以在一定程度上抵消关税上涨带来的成本压力,中国国内粮食市场具有较强的自我调节能力,在价格信号的引导下,农民和农业企业会调整种植结构和生产规模,以适应市场需求的变化。

中国还建立了较为完善的粮食储备体系,在面临外部市场冲击时,可以通过释放储备粮来平抑市场价格波动,确保粮食市场的平稳运行,从短期来看,尽管关税调整会带来一定的市场波动,但中国粮食供应的基本面依然稳固。

(二)长期影响:促进农业结构调整与产业升级

从长远来看,关税调整对中国粮食供应的影响更为深远,关税上涨将催生替代效应,推动国内农业种植结构的调整,以大豆为例,由于美国是中国大豆进口的重要来源地之一,关税上涨将使得进口大豆的成本增加,为了降低对进口大豆的依赖,中国将加大国内大豆种植的支持力度,提高大豆自给率,还将积极寻求其他大豆进口来源地,如巴西、阿根廷等国家,以分散进口风险。

关税调整将促进农业产业的升级和转型,在市场竞争的推动下,农业企业将更加注重技术创新和品牌建设,提高农产品的附加值和市场竞争力,随着消费者对食品安全和健康需求的不断提升,农业企业还将加大绿色、有机农产品的开发力度,以满足市场的多元化需求。

中国粮食供应的坚实基础

面对外部市场的冲击和挑战,中国粮食供应之所以能够保持稳健态势,离不开以下几个方面的坚实基础:

(一)粮食产量的持续增长

中国粮食产量的持续增长是保障粮食安全的重要基础,近年来,中国政府高度重视粮食生产,通过实施一系列惠农政策和农业科技创新措施,有效提高了粮食综合生产能力,据统计,2024年中国粮食总产量首次突破1.4万亿斤大关,人均粮食产量达到1000斤以上,这一成绩的取得,不仅为中国粮食供应提供了充足的物质基础,也为应对外部市场冲击提供了有力的保障。

(二)粮食储备体系的完善

中国粮食储备体系的完善是保障粮食安全的重要支撑,为了应对可能出现的粮食短缺和价格波动等问题,中国政府建立了多层次、全方位的粮食储备体系,这一体系包括中央储备、地方储备以及企业储备等多个层次,涵盖了小麦、稻谷、玉米等主要粮食品种,在面临外部市场冲击时,可以通过释放储备粮来平抑市场价格波动,确保粮食市场的平稳运行。

(三)进口渠道的多元化

中国粮食进口渠道的多元化是保障粮食安全的重要途径,为了降低对单一进口来源地的依赖风险,中国积极寻求与其他国家和地区的农业合作与交流,中国已与140多个国家和地区开展了农业合作,进口品种越来越丰富,以大豆为例,中国的大豆进口来源地已从美国拓展到巴西、阿根廷、俄罗斯以及非洲一些国家,形成了以巴西豆为主、美豆为辅的进口格局,这种多元化的进口渠道不仅有助于分散进口风险,还能为中国提供更多的选择和议价空间。

(四)农业科技的进步

农业科技的进步是保障粮食安全的重要动力,近年来,中国在农业科技领域取得了显著成就,通过推广先进的种植技术、育种技术和农业机械化技术等手段,有效提高了粮食生产的效率和品质,还加强了对农业生态环境的保护和治理力度,推动了农业可持续发展,这些科技进步不仅为中国粮食供应提供了有力的技术支撑,也为应对外部市场冲击提供了更多的可能性。

应对关税调整的策略与建议

面对美加征关税带来的挑战和机遇,中国应采取以下策略和建议来保障粮食供应安全:

(一)加强粮食生产政策支持

为了进一步提高粮食综合生产能力,中国政府应继续加大对粮食生产的政策支持力度,这包括提高种粮补贴标准、完善粮食收购政策、加强农田水利基础设施建设等措施,通过这些政策的实施,可以有效激发农民种粮的积极性,提高粮食生产的效益和竞争力。

(二)推动农业科技创新与成果转化

农业科技创新是推动粮食生产持续发展的重要动力,中国政府应加大对农业科技研发的投入力度,鼓励农业企业、科研机构和高校等开展协同创新,还应加强农业科技成果的转化和推广工作,将先进的科技成果转化为现实生产力,通过这些措施的实施,可以有效提高粮食生产的科技含量和附加值。

(三)加强粮食市场监管与调控

为了维护粮食市场的平稳运行和保障粮食安全,中国政府应加强对粮食市场的监管和调控力度,这包括建立健全粮食市场监测预警机制、完善粮食储备体系、加强粮食进出口管理等措施,通过这些措施的实施,可以有效应对外部市场冲击和价格波动等问题,确保粮食市场的稳定和可持续发展。

(四)推动农业国际合作与交流

面对全球化的经济环境,中国应积极推动农业国际合作与交流,这包括加强与其他国家和地区的农业政策对话与协调、开展农业技术交流与培训、推动农产品贸易与投资合作等措施,通过这些措施的实施,可以有效拓展中国的农业发展空间和市场份额,提高中国在国际粮食贸易中的议价能力和竞争力。

尽管美加征关税会对中国粮食供应带来一定的影响和挑战,但中国粮食供应的基本面依然稳固,通过加强粮食生产政策支持、推动农业科技创新与成果转化、加强粮食市场监管与调控以及推动农业国际合作与交流等措施的实施,中国可以有效应对外部市场冲击和保障粮食安全,我们也应看到,关税调整也为国内农业产业的升级和转型提供了契机和动力,在未来的发展中,中国应继续坚持自力更生、开放合作的原则,不断提升自身的粮食综合生产能力和国际竞争力,为保障国家粮食安全和促进农业可持续发展作出更大的贡献。